- Home

- Spielzeug

- E-Learning

- Kettenreaktionen

Spiel & Spaß mit Baukästen zum Thema Kettenreaktionen

Verrückte Kettenreaktion!

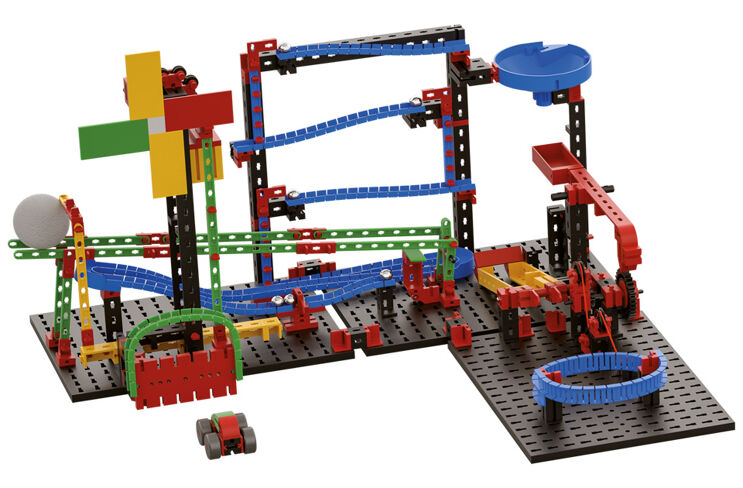

Jetzt wird’s actionreich! Mit dem Baukasten Crazy Reactions für Kinder ab 8 Jahren lassen sich drei verschiedene Kettenreaktionen mit spannenden Überraschungseffekten bauen. Gib den Startschuss und entdecke spielerisch die Funktion von Seilzug, Hebel und Getriebe. Das ist nicht genug? Die Kettenreaktionen lassen sich wunderbar mit Alltagsgegenständen erweitern und regen zum kreativen Bauen an.

Zudem kann die Kettenreaktion mit den Baukästen Funny Machines und Funny Reactions kombiniert werden.

Spaß & Action im Kinderzimmer!

Mit dem neuen, farbenfrohen Kettenreaktionsspiel ab 8 Jahren genügt schon ein kleiner Anstoß, um actionreiche und spannende Reaktionen auszulösen. Mithilfe der Bauanleitung können drei verschiedene Kettenreaktionsmodelle gebaut werden. Doch hier hört der Spielspaß noch lange nicht auf. Werde selbst kreativ: entwerfe und baue möglichst lange und spannende Kettenreaktionen. Neben fischertechnik Bauteilen können natürlich auch andere Gegenstände mit in die Konstruktionen eingebaut werden – so wird das Kinderzimmer ganz schnell zu einer großen Kettenreaktion-Arena.

Ein witziges, buntes Einsteiger Set für junge Konstrukteure!

Spiel & Spaß mit dem spannenden Kettenreaktionsspiel